Contenu

« Là où tu vas aller, très peu de gens sont déjà allés », me fait en m’embrassant Javier, celui par qui tout a commencé. « Ne prends pas trop de risques, mais je comprends que tu veuilles voir tout ça. C’est unique. Prends des photos pour que je puisse montrer à tout le monde », termine-t-il en agitant la main pour dire bonne chance, mais cela ressemble plus à un adieu.

« Là où tu vas aller, très peu de gens sont déjà allés », me fait en m’embrassant Javier, celui par qui tout a commencé. « Ne prends pas trop de risques, mais je comprends que tu veuilles voir tout ça. C’est unique. Prends des photos pour que je puisse montrer à tout le monde », termine-t-il en agitant la main pour dire bonne chance, mais cela ressemble plus à un adieu.

J’étais venu à Huánuco pour voir son site archéologique Kotosh, et comme souvent lorsqu’on se laisse porter par les brises et les tempêtes de la vie, une autre expérience s’est offerte à moi. Soit on saisit ces hasards dès qu’ils bruissent, soit ils s’envolent définitivement sans un bruit. J’ai saisi Huanacaure au garrot, au culot, me démenant contre les ouragans qui protègent l’inconnu du regard des curieux. Mais cette histoire a pour particularité de narrer un échec. D’habitude, on évite de raconter les échecs comme d’avouer avoir contracté une maladie vénérienne. Et pourtant, notre existence est parsemée d’échecs.

Huánuco, 8pm

Assis à une table, à peine arrivé dans la ville de Huánuco, j’ai peine à réfléchir. Je suis venu à coup de combi (bus) et de colectivo (taxi collectif) sans trop savoir qu’est-ce que je viens voir. J’ai pris l’habitude de partir sur un coup de tête, c’est la volupté du voyageur. Ne pas se soucier d’un résultat quelconque, mais se laisser porter par l’aventure. L’aventure ne se contrôle pas, elle se cache derrière un visage balafré ou une colline charmante. Elle prend les atours d’une obsession bienveillante, qui vous pousse à aller au-delà des apparences ; le balafré peut vous guider vers le danger, et la colline recéler en son sein une tombe oubliées des hommes, qui appelle au secours mais que personne n’entend.

La fatigue me brûle les os, et un serveur vient me poser les questions d’usages. « Qu’est-ce que tu fais là ? », echaîne-t-il avec un « les touristes ne viennent pas seuls à Huánuco ». Non pas que ce soit dangereux, mais simplement aucun zèbre (ou lama) étranger ne pousse la curiosité à s’établir dans cette ville de cent mille âmes. Certains viennent en voyage organisé visiter le site archéologique de Kotosh, mais ils repartent aussitôt les quelques selfies pris à l’aide de leur perches devant les pierres abîmées. Quant à moi, j’aime prendre mon temps, converser avec les gardiens de musée, écouter les histoires des vieilles femmes qui vendent quelques popcorns et manis (cacahuètes), et passer du temps seul dans des lieux vides de touristes car j’erre hors des créneaux d’agence. J’essaie de m’en expliquer auprès de celui qui se révèle être le propriétaire de mon restaurant, qui acquiesce sans mot dire. Au Pérou, on ne parle pas facilement aux étrangers. On échange, on s’étonne, parfois on sourit, mais les conversations ont la sécheresse des dunes de sable de la côte du pays aux mille civilisations adorant la lune ou le soleil. Javier, car il finit par se présenter, approuve mon goût pour la découverte et la marche. Les yeux brillants, il finit par me conter ses propres aventures, dont une retient mon attention : depuis un village situé à une cinquantaine de kilomètres de Huánuco, il est parti visiter avec des amis des vestiges archéologiques oubliés, les ruines de Huanacaure, du nom éponyme du village.

Je fais répéter trois fois le nom du village et ruine à Javier, et finis par le noter sur mon calepin numérique. Même ainsi, je peine à le prononcer, il contient trop de voyelles qui se succèdent. Je profite que mon nouvel hermano parte en cuisine pour chercher à en savoir plus sur internet. Un site près de Cusco a bien le même nom, mais je ne trouve presque rien au sujet d’un site archéologique nommé Huanacaure. Je m’enthousiasme, comme toujours dans ce genre de cas. Au retour de Javier, je m’ouvre auprès de lui de mon envie de visiter le lieu perdu ; il m’offre alors une série de renseignements confus et contradictoires sur le moyen de m’y rendre. Sa tante Katy pourrait m’aider, mais elle est inatteignable ; je comprends rapidement qu’il me faudra me renseigner auprès d’autres Péruviens. Je l’enjoins à continuer à appeler sa tante, et pars prendre du repos dans ma chambre dont le prix fait rire les Péruviens, ils sont peu à savoir qu’on peut dormir avec si peu d’argent en plein centre ville.

Lorsque la nuit ne porte pas conseil, le jour dévoile des secrets. Je visite le lendemain le site de Kotosh, plus rapidement qu’à mon habitude. Il ne me passionne pas, ce qui m’étonne ; peut-être est-ce la fatigue du pénible voyage jusqu’à Huánuco, ou le bruit des voitures qui m’a tenu réveillé durant la nuit. Huánuco est habité par ces monstres mobiles bruyants que l’on trouve dans la plupart des villes de moyennes importance, des tucs-tucs que les Péruviens nomment mototaxi. Ils sont pratiques mais rugissent comme d’assourdissants pétards de Nouvel An, c’est pourquoi on les interdit dans les grandes villes du pays. Un peu étourdi, je m’approche de la sortie de Kotosh, me demandant déjà comment trouver des informations sur Huanacaure. Un petit bonhomme me bondit dessus, parlant à vitesse supersonique et m’enjoignant avec véhémence à me placer au-dessus d’une marque sur le sol. Mes protections naturelles contre les attrape-nigauds sont au plus bas, et je m’exécute avec une docilité inhabituelle. L’animateur s’appelle Wilder et veut me révéler le pouvoir de l’électromagnétisme ; le point où je me trouve délimite la rencontre de deux courants électromagnétiques, et il s’adonne à diverses démonstrations, certaines farfelues, d’autres étonnantes : selon l’endroit où il se place, j’entends un écho à sa voix, bien que je n’entrevoie aucun obstacle naturel ou humain qui puisse susciter le phénomène.

Un échange de plusieurs heures avec Wilder s’ensuit. Il est guérisseur, tient ce pouvoir de son père. Il a été trafiquant d’armes, vécu dans la jungle avec des peuples autochtones pour échapper au gouvernement, et serait incapable de mentir. Je me rends compte qu’il est tout à fait capable d’exagérer, puisqu’en réalité il a mis en contact des trafiquants avec des acheteurs, que le gouvernement en réalité avait émis un mandat erroné, et n’a eu que des contacts épisodiques avec des peuples autochtones. Il est attachant, comme seuls peuvent l’être les hommes de passion, et parle de lui à toute vitesse mais ne demande rien à mon sujet.

Notre échange relativement unilatéral prend un tour inattendu lorsque je lui parle de Huanacaure. Il s’y est rendu il y a des années, car il marche beaucoup (je regarde avec discrétion son embonpoint prononcé). « Tu ne peux pas te rendre là-bas, c’est rempli de narcotrafiquants. On risque de te tuer, personne ne va croire que tu vas visiter des ruines ». Un écho de ce que l’on me disait au Guaviare, en Colombie, me provoque une sensation de déjà-vu. Et une excitation toute déraisonnable, très familière.

Wilder ne sait m’expliquer comment me rendre à Huanacaure en transport public, il s’est rendu avec sa propre voiture. Et me déconseille de poursuivre mon projet; je ne saurais l’écouter. Je m’enquiers alors de ses contacts, d’éventuels personnes influentes dans le village ou ses environs qu’il pourrait connaître : « oui ! », fait-il avec la vigueur qui le caractérise, « mon ami Miguel va peut-être pouvoir t’aider ». Mais son ami Miguel, tout comme la tante Katy de Javier, reste injoignable. « Il doit être dans la jungle », souffle-t-il, sans que je comprenne ce qu’un habitant des montagnes fasse dans la jungle. Je découvrirai plus tard que ces montagnes hautes de 3000 mètres ont réellement une jungle.

Je vais visiter à m’assommer d’ennui la ville de Huánuco pendant deux jours. Plus je passe à attendre que Wilder et Javier trouvent les informations que je recherche, plus la taille de la ville se rétrécit à celle d’un village. Mes informateurs n’ont pas seulement besoin de trouver un moyen pour que je puisse me rendre à Huanacaure, mais ils doivent également initier un contact avec un personnage de poids pouvant assurer ma protection. J’ai partagé avec Javier les craintes de Wilder au sujet des narcotrafiquants – car Javier ne m’en avait pas pipé mot – ce qui a eu l’effet de le transformer en bête possédée : « Ne va pas voir les ruines, c’est téméraire ! ». Cause toujours.

Deux jours de perdus sans aucune avancée, je m’apprête à prendre la route pour Huanacaure sans garantie ni recommandation. J’ai suffisament attendu, et mon village s’est transformé en hameau. Javier, devant ma détermination, s’empresse de harceler sa tante – qui finit par décrocher. Enfin une possibilité qui se concrétise, Katy m’explique que la région n’est pas dangereuse, contrairement à ce qu’on m’en dit. Elle me met en contact avec Shipico, qui pourra me transporter en collectivo, et qui me donne le nom d’une femme qui pourra m’héberger au village. Je note le nom complet de Miguel, l’ami de Wilder, car je sais par expérience que les noms peuvent vous sortir de situations difficiles, et prends enfin la route pour Huanacaure de bonne heure – de très bonne heure – dans un taxi cinq places où s’agglutinent sept personnes, sans compter les enfants. Des souvenirs du Cameroun m’effleurent l’esprit, lorsque je me retrouvais dans des situations identiques, et que des locaux me lançaient « Tu fais quoi dans ce taxi, le blanc, t’as pas les moyens de t’en payer un pour toi ? ». Je ris au souvenir de cette phrase, et cherche à dormir jusqu’à Huanacaure, sans vraiment y parvenir.

Huanacaure, 11am

Le collectivo me dépose devant la maison que je lui ai indiquée, celle de la señora Nora. Il n’y a personne, les poules et un chien affecté par ce qui semble Parkinson me passent entre les jambes. Je suis au bord d’une route où personne ne passe, la poussière et les immondices se disputent la prééminence. Je laisse mon lourd sac-à-dos sur un banc qui semble prêt à s’effondrer. Passe un coup de fil à Shipico, qui appelle quelqu’un pour amener une clé et me montrer où prendre mes quartiers en attendant Nora. J’attends, voit passer des enfants au visage de chérubin qui se serait roulé dans la cendre et la fange. Les quelques maisons alentours qui forment le « village » (un hameau en réalité) sont partiellement construites. Au Pérou, comme en Méditerranée autrefois, lorsqu’on a l’argent pour une maison on construit deux étages ; le rez-de-chaussée, fonctionnel, et quelques murs au premier étage, qui seront complétés lorsqu’on aura les moyens. Peu de maisons finissent par obtenir un deuxième étage fonctionnel dans le pays.

Profe Luis arrive enfin avec les clés. Il est tout sourire, et m’explique qu’il habite dans la maison de Nora durant quelques jours par semaine, puis rentre à Huánuco, où réside sa famille. Nous sympathisons, me dévoile qu’il est enseignant à l’école du hameau, mais n’avons pas beaucoup à nous dire. Une fois que le flot de discussion préliminaire s’est tarit, il prend son téléphone et parle longtemps avec ses correspondants. Je pars explorer les environs, avec précaution. Malgré les mots rassurants de tante Katy, je reste sur mes gardes, car ce qui n’est pas dangereux pour certains d’entre nous l’est pour d’autres. Et ne se fier à personne est le devoir du voyageur en terres qui lui sont inconnues.

Profe Luis arrive enfin avec les clés. Il est tout sourire, et m’explique qu’il habite dans la maison de Nora durant quelques jours par semaine, puis rentre à Huánuco, où réside sa famille. Nous sympathisons, me dévoile qu’il est enseignant à l’école du hameau, mais n’avons pas beaucoup à nous dire. Une fois que le flot de discussion préliminaire s’est tarit, il prend son téléphone et parle longtemps avec ses correspondants. Je pars explorer les environs, avec précaution. Malgré les mots rassurants de tante Katy, je reste sur mes gardes, car ce qui n’est pas dangereux pour certains d’entre nous l’est pour d’autres. Et ne se fier à personne est le devoir du voyageur en terres qui lui sont inconnues.

Les montagnes sont froides, terreuses, des arbres droits comme des sapins s’élèvent loin de moi. Aucun insecte ne cherche à me sucer le sang pour mon plus grand plaisir, car j’ai pris en horreur ces mouches des fruits qui vous laissent une petite marque rouge le premier jour de piqûre, qui se transforme en ampoule les jours suivants. Je pense également à la Suisse, les paysages devant lesquels je médite me rappelant les montagnes alpines. Neige mise à part ; il n’y a pas de couverture blanche et humide recouvrant les montagnes environnantes. Un sacrilège en Suisse.

A mon retour, la señora Nora est enfin arrivée. C’est une dame jeune ayant vieillit avant l’âge, qui parle fort et avec assurance. Son accent que j’assimile au quechua – mais elle ne le parle pas – la rend difficile à comprendre, elle engloutit les voyelles de la même manière que les convenances. Elle a le rire épais d’une sauce trop cuite, et marche en clopinant pour mieux équilibrer son poids. Elle m’indique qu’elle pourra m’héberger et me nourrir, l’essentiel est donc assuré. J’ai bien de quoi dormir à l’extérieur, une Française en Colombie m’ayant offert sa tente, mais un lit, même spartiate comme sera le mien, rassure mes articulations qui commençaient à maugréer.

Je discute avec Nora du meilleur moyen d’atteindre les ruines de Huanacaure. Les choses sérieuses commencent, les quatre jours passés à Huánuco vont peut-être porter leurs fruits. Du peu que j’en sais (wikipédia est muet à ce sujet), le site archéologique a été découvert il y a une vingtaine d’années, puis abandonné. Les locaux attendent toujours le pactole de Lima, qui permettrait d’entretenir le lieu. A ce sujet, Nora se fait sombre : l’endroit est envahi par la jungle, on ne voit rien, se plaint-elle avec malice. Je lui demande néanmoins comment parvenir : « Tu ne prends pas la route pour Tingo, voilà tout ». Ce qui ne m’aide en rien, je ne vois pas où est Tingo, ni même où est-ce qu’il y a une autre route que celle que j’ai utilisé pour venir à Huanacaure. Je continue : « Connais-tu quelqu’un qui pourrait m’y emmener ? » Pas de réponse. Je passerai la soirée à chercher une solution, en vain. Personne dans le hameau ne semble disposé à m’y emmener, ni ne sait m’indiquer comment me rendre à Huanacaure. Je m’endors d’un sommeil prosaïque, une solution s’offrira bien à moi.

Si la nuit ne porte pas conseil, le jour dévoile des secrets, acte deux. Le lendemain matin, tôt dans la matinée car il s’agit d’un hameau d’agriculteurs, Zenobio, un homme avec qui j’avais sympathisé la veille, tente de convaincre son cousin de me guider vers les ruines. Son cousin est réticent, car il veut travailler dans sa chakra, sa ferme. Je propose de le dédommager, et il accepte, sans enthousiasme. En tout cas, sans enthousiasme évident.

Nous faisons un bout de trajet sur sa moto, sur laquelle je tiens tant bien que mal. Soit il manque d’assurance, soit les nids de poules ébranlent régulièrement son engin. Il salue des connaissances et sa famille élargie en chemin, tenant d’une main hardie le guidon de sa machine. Nous arrivons enfin au début du sentier qui nous oblige à troquer l’énergie mécanique contre biologique ; la marche débute, la boue s’attache à mes bottes sur le chemin, et j’observe les nuages s’élever sur les pentes montagneuses soumis aux règles du froid et de la chaleur, du vent et d’autres lois invisibles. Je suis touché par la beauté du lieu et ses effets nébulotechniques, où les nuages ne laissant transparaître que quelques arbres et sommets à l’horizon lointain. Le cousin de Zenobio m’encourage à avancer, le chemin est long pour les étrangers. Il se met à mâcher de la coca nonchalamment, signe que les renseignements sur le narcotrafic pourraient être corrects. Ou pas, tous les montagnards ou presque mâchent la coca.

Nous faisons un bout de trajet sur sa moto, sur laquelle je tiens tant bien que mal. Soit il manque d’assurance, soit les nids de poules ébranlent régulièrement son engin. Il salue des connaissances et sa famille élargie en chemin, tenant d’une main hardie le guidon de sa machine. Nous arrivons enfin au début du sentier qui nous oblige à troquer l’énergie mécanique contre biologique ; la marche débute, la boue s’attache à mes bottes sur le chemin, et j’observe les nuages s’élever sur les pentes montagneuses soumis aux règles du froid et de la chaleur, du vent et d’autres lois invisibles. Je suis touché par la beauté du lieu et ses effets nébulotechniques, où les nuages ne laissant transparaître que quelques arbres et sommets à l’horizon lointain. Le cousin de Zenobio m’encourage à avancer, le chemin est long pour les étrangers. Il se met à mâcher de la coca nonchalamment, signe que les renseignements sur le narcotrafic pourraient être corrects. Ou pas, tous les montagnards ou presque mâchent la coca.

Le sentier semble pouvoir monter et descendre dans une succession d’a-coups infinis. La boue défie les lois de l’apesanteur, restant agrippée même dans les pentes. Tout semble mystérieux dans cette partie du monde, j’oscille entre l’angoisse de découvrir un Grand Ancien de Lovecraft tapis dans la brume, et la joie de découvrir un monde de Jurassic Parc qui offrirait son lot de dinosaures. Ce sont toutes les lois de la physique qui ne semblent plus avoir cours, et je saute des sommets aux angles non-euclidiens. La marche est difficile, mais grisante. Je scrute le cousin de Zenobio, souhaite m’enquérir de son état d’esprit : il parle avec ses connaissances au téléphone. Si le réseau téléphonique parvient jusqu’ici, quelques formules mathématiques doivent toujours pouvoir s’appliquer, même dans la brume qui ensevelit tout. C’est peut-être l’humain, au final, qui répond le plus étrangement à cet environnement. Peut-être que les Grands Anciens et Jurassic Parc ne reflètent-ils que des peurs ressenties par leurs auteurs respectifs qui visitaient des montagnes péruviennes.

Après presque trois heures de marches soutenue, nous parvenons à ce qui a été un refuge autrefois. Les gens du village, chargés d’entretenir les ruines autrefois, vivaient dans quelques cabanes misérables, ressemblant à des latrines transformées en habitations qu’ils ont laisséea derrière eux. Quelques lattes de lits et détritus pourrissent à l’intérieur. Mon guide et moi-même nous sustentons, je lui offre mon repas que je lui ai préparé. Il prend avec curiosité un premier sandwich, mais en refuse un second, et cache mal son dégoût face à mon jambon-fromage-thon fait pourtant avec honneur. Un Péruvien ne peut déjeuner sans riz, peut-être aurais-je dû en mettre au lieu du thon.

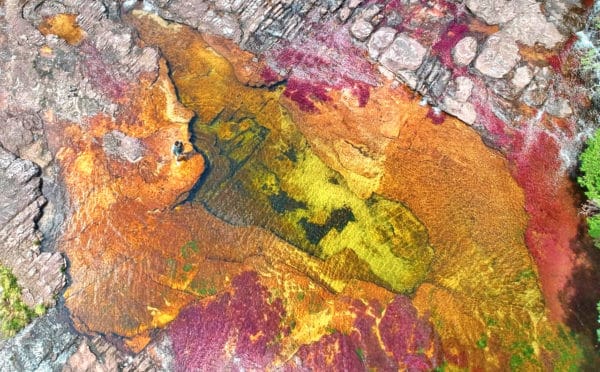

Il nous reste à fournir un dernier effort pour atteindre les ruines, toutes proches. Il faut pour cela traverser la jungle envahissante, qui empêche par endroit de voir le sol. Nous sommes à 3000 mètres d’altitudes, je commence à avoir chaud, et les moustiques m’agressent. Je n’en crois pas mes yeux, je m’enfonce dans un microclimat de type amazonien au sein de hautes montagnes péruviennes. Jurassic Parc n’est décidemment pas loin.

Sans machettes, nous sommes contraints d’arracher les lianes et autres plantes encombrantes à la main, au couteau, avec les dents. Nous nous mettons à transpirer tous les deux, mais le cousin semble savoir où il va. Je le suis avec peine, il se faufile par des ouvertures qu’une personne trente centimètres plus grande que lui ne traverse qu’avec difficulté. Nous parvenons enfin sur les bords de ce qui semble être un muret de pierres ! J’ai envie d’arracher toute la végétation et livrer ces ruines au monde. Mais c’est l’inverse qui se produit : la jungle gagne, je me lasse de retirer toutes ces excroissances végétales, toutes les pierres sont enterrées sous l’enfert vert. Même avec des machettes, le combat aurait été inégal. Il faudrait compter plusieurs jours ne nettoyage pour faire perdre du terrain à la nature et la dompter, des jours que je n’ai pas. Je n’ai pas plus l’équipe d’assistants qu’il me faudrait. Dépité, je suis contraint de battre retraite, car mon hôte Nora avait bien raison : il est impossible de profiter du site archéologique, tant il est recouvert par la jungle. Une jungle à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Sans machettes, nous sommes contraints d’arracher les lianes et autres plantes encombrantes à la main, au couteau, avec les dents. Nous nous mettons à transpirer tous les deux, mais le cousin semble savoir où il va. Je le suis avec peine, il se faufile par des ouvertures qu’une personne trente centimètres plus grande que lui ne traverse qu’avec difficulté. Nous parvenons enfin sur les bords de ce qui semble être un muret de pierres ! J’ai envie d’arracher toute la végétation et livrer ces ruines au monde. Mais c’est l’inverse qui se produit : la jungle gagne, je me lasse de retirer toutes ces excroissances végétales, toutes les pierres sont enterrées sous l’enfert vert. Même avec des machettes, le combat aurait été inégal. Il faudrait compter plusieurs jours ne nettoyage pour faire perdre du terrain à la nature et la dompter, des jours que je n’ai pas. Je n’ai pas plus l’équipe d’assistants qu’il me faudrait. Dépité, je suis contraint de battre retraite, car mon hôte Nora avait bien raison : il est impossible de profiter du site archéologique, tant il est recouvert par la jungle. Une jungle à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Nous prenons la direction du hameau de Huanacaure, la démarche dorénavant pesante. En raison de la fatigue, pas par déception. Car les merveilles et les rencontres qu’il m’a été donné de vivre valent bien toutes les pierres du monde antique andin. On peut voir le Beau dans toute nouveauté, dont mon voyage est constamment saupoudré. Un rayon persistant de soleil éclaire nos derniers pas, comme pour me donner raison. La lumière est là où on décide de la voir, car elle ne cesse d’éclairer notre chemin. Nous sommes atteints de cécité en raison de notre quotidien, et pour paraphraser maladroitement Platon : il vient un temps où nous sommes prêts à sortir de la caverne pour recevoir l’éclairage de l’astre solaire, et observer les étincelles du monde sans se brûler. Je n’ai pas pu contempler les ruines que je souhaitais, mais la route, toutes les routes qui m’y amenèrent furent bien plus lumineuses.

Ping : Cerro Mongón, ou comment j'ai découvert des ruines au Pérou | Lost Highway