Contenu

(cet article, en version éditée, est paru sur Heidi.news – archive – 2)

En Algérie, alors que l’écrivain Boualem Sansal et le journaliste Christophe Gleizes sont emprisonnés pour des déclarations qui ont déplu au gouvernement, l’absence de liberté d’expression frappe de plein fouet aussi des apostats et des blasphémateurs. Dans le pays maghrébin, remettre en question l’islam peut mener à l’incarcération. C’est l’amère expérience faite par Atef Khelili qui, bien que sorti de prison aujourd’hui, continue à faire face au danger et au mépris de ses congénères, et espère pouvoir trouver protection en Suisse.

L’histoire d’Atef

Khelili n’a pas terminé le lycée, mais il a étudié les beaux arts. Dès sa jeunesse, il se découvre plus curieux que la moyenne, et postule que c’est parce qu’un « artiste est plus observateur, il a un regard plus profond sur le monde ». Depuis Tébessa, sa ville natale dans l’est de l’Algérie, il regrette que « l’on divise le monde entre les musulmans des non-musulmans, qu’on divise avec la religion, exactement comme le faisaient les Chrétiens autrefois ». Il se sent en décalage avec sa communauté, qu’il trouve dogmatique et, à partir de 2018, l’Algérien commence à enquêter sur internet au sujet du Coran, visionnant goulûment des vidéos d’experts en sciences islamiques. Il consulte une grande quantité de discours pourfendant l’islam, émanant aussi bien d’apostats musulmans réfugiés en Europe que de professeurs assignés à résidence en Égypte. Leurs perspectives varient, et Atef alimente sa réflexion en arabe, en français et en anglais. Méticuleusement, il compare, interroge, et questionne sa foi, alors qu’il l’avait toujours tenue pour acquise. Des doutes lézardent ses certitudes, jusqu’à ce que sa croyance s’effondre en 2019 : Atef déclare à sa famille qu’il abandonne l’islam. Sa mère est sous le choc, elle croit que son pauvre enfant a perdu l’esprit. Mais rien ne peut arrêter l’apostat, et il partage ses positions critiques sur la religion sur Facebook, car « je suis comme ça, je ne cache rien et je cherche naturellement le débat ». Khelili ne voit pas le mal qu’il peut y avoir à cela – après tout, ne voit-il pas des centaines d’autres le faire chaque semaine sur Internet ?

La prison

Aussi, lorsque la police le convoque, il ne pense pas à un danger : « En me rendant au commissariat, je ne m’attendais pas à ce que l’on m’arrête. On m’a jeté en cellule et gardé pour interrogatoire pendant 3 jours. Mon premier avocat a refusé de me défendre, j’étais satanique pour lui », se rappelle Atef. On se méfie de lui aussi bien par rejet de ses allégations blasphématoires, que par peur d’être associé à celles-ci. Il devient un pestiféré.

La procédure judiciaire suit son cours, et lorsqu’il rencontre son deuxième avocat, pour la première fois le jour précédent son procès, celui-ci lui lance avec mépris : « est-ce que tu te crois meilleurs que les autres ? Pourquoi penses-tu avoir le droit de critiquer l’islam ? ». Le verdict final tombe en 2021 : Atef est condamné à 3 ans de prison. Le crime retenu par le juge porte sur les « atteintes aux saintetés islamiques et aux préceptes de la religion connus par nécessité, tels que des sourates coraniques entièrement déformées et des caricatures offensantes envers la personne du Prophète », une référence à l’article 144 bis 2 du Code pénal algérien. Une loi fréquemment utilisée puisqu’elle est à l’origine, la même année, de la condamnation par exemple d’Hamid Soudad, un chrétien converti qui a publié sur Facebook une caricature du prophète, ou encore de celle de Saïd Djebelkhir, un journaliste et enseignant qui a postulé que l’origine de certains pratiques musulmanes se trouvait dans des cultes païens antérieurs à l’islam.

Le calvaire d’Atef commence dès ses premiers pas en prison, lorsque les gardiens cherchent à s’assurer que les prisonniers soient informés de la raison de sa condamnation. « On m’a enfermé pendant des jours dans une pièces sans lumière ni toilettes, et mes codétenus m’ont battu et humilié », fait-il la voix chargée d’émotion. Seul et sans dieu, Atef se remémore qu’il se tourne vers l’art avec passion, dessinant nuit et jour pour se rappeler combien les couleurs du monde sont belles au-dehors. Il crayonne tant et si bien qu’un miracle a lieu : gardes et prisonniers, touchés par la beauté des créations de l’artiste, reconsidèrent graduellement leur opinion sur Atef. L’apostat s’incarne en homme aux yeux de ses compagnons de cellule, qui cessent de ne voir en lui qu’un blasphémateur. Même les surveillants, pourtant si hostiles à son endroit, facilitent son séjour en l’assignant à la bibliothèque – une bouffée d’air frais – jusqu’à ce qu’il bénéficie d’une grâce présidentielle en 2022.

Le danger continu

Une fois libéré, il retrouve une existence grisâtre. « En raison de mes positions sur l’islam, je me suis beaucoup fait connaître à Tébessa. Lorsque je marche dans la rue, je perçois la haine dans les yeux des passants. J’évite de rester longtemps hors de chez moi, pour éviter toute violence. » Et Atef de renchérir sur les menaces en ligne dont il fait l’objet. Sa famille, auprès de laquelle il cherche du réconfort, se fait distante : « Même ma mère, qui m’aime, pense que j’ai commis une erreur diabolique, un crime impardonnable », se lamente l’artiste. Il ne se sent plus le bienvenu en Algérie, et confie que « depuis que je suis sorti de prison, je ne fais plus rien, j’ai l’impression que ma vie est terminée ».

Malgré son désespoir, Atef ne s’avoue pas vaincu. Internaute impénitent, il a découvert que la Suisse accorde des visas pour des raisons humanitaires, et a donc prit rendez-vous pour plaider sa cause auprès de l’ambassade helvétique d’Alger. Il espère pouvoir ainsi fuir son enfer : « C’est mon dernier espoir. J’aimerais pouvoir vivre libre d’être moi-même. Jamais je ne me forcerai à croire en un dieu pour faire plaisir aux autres, quels qu’en soient les conséquences ! ».

Un espoir ?

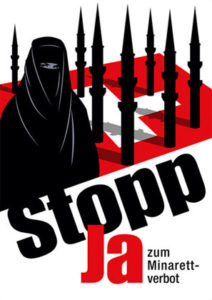

Les demandes d’asiles en ambassade suisse ont été substituées par des visas humanitaires depuis 2012. Un processus qui requiert non seulement de démontrer un danger objectif pour le requérant, mais aussi de prouver un lien avec la Suisse. Artiste iconoclaste, fuyant les persécutions religieuses, est-ce que le parcours d’Atef Khelili ne rappelle-t-il pas à tout Suisse l’histoire des huguenots, lorsque la religion était utilisée pour « diviser » ? Les autorités consulaires suisses en Algérie auront au mois d’août de cette année, à trancher sur cette question.